OLTRE LA SOGLIA...

IL MISTERO

Carlo José Seno

La

soglia

Nel mistero del dolore: l'angoscia

Nel mistero del dolore: l'abbandono

Pasqua è gioia

Pasqua è vita

Pasqua è danza

Conclusione

RISONANZE SU UN ASCOLTATORE

Nella veste di prete e di pianista, ma - più

che altro - nella veste di un uomo che cerca un senso, un volto,

voglio proporvi un cammino, per percorrere insieme

quest'avventura: andare «Oltre la soglia ... » per

incontrare «il Mistero».

La soglia

Perché «la soglia»?

Perché ritengo importante soffermarci e indugiare, per un

attimo, sulla soglia del Mistero, prima di entrare e partire per

questo itinerario.

Abbiamo bisogno di renderci conto di ciò che stiamo per

fare.

Cos'è «la soglia»?

Un poeta, Rainer Maria Rilke, la definisce così:

«Soglia: oh, pensa che è, per due

che si amano

logorare un po' la propria soglia di casa già alquanto

consunta,

anche loro, dopo dei tanti di prima,

e prima di quelli di dopo... leggermente» 1.

Perciò, logoriamo leggermente la soglia anche noi,

ora aiutati da un grande artista: Claude Debussy.

Come tutti gli autori impressionisti, Debussy non delinea bene i

contorni di quello che vuole raccontare, ma offre delle

suggestioni, delle intuizioni.

Lui stesso, nelle raccolte dei Preludi per pianoforte, non

dà titoli ai suoi brani; ma, in conclusione, tra parentesi

e dopo tre puntini di sospensione, offre un'immagine. Come a

dire: «Questo brano è nato da questa ispirazione, ma

sentitevi pure liberi di considerarlo a partire dalla vostra

sensibilità».

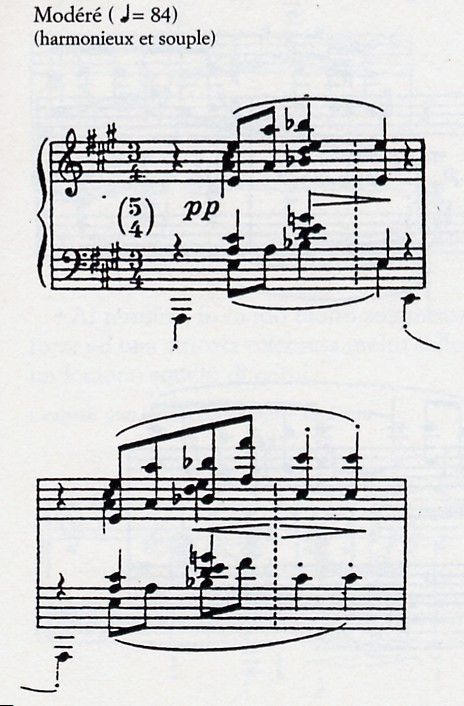

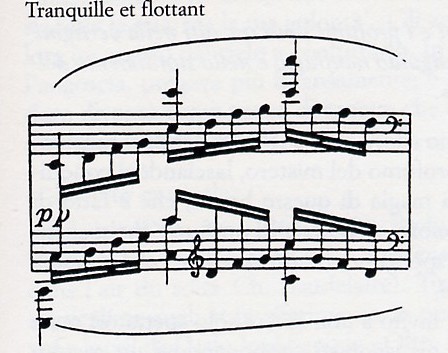

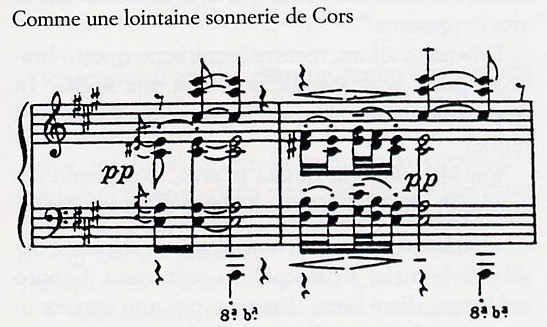

Nel Preludio n. 4 del Primo Libro annota questo verso suggestivo

di C. Baudelaire:

( … «I suoni ed i profumi

volteggiano nell'aria della sera»)

Ci sono poi due aggettivi che Debussy pone all'inizio di

questo brano: armonioso e flessibile, che invitano ad un

ritmo sciolto e non rigoroso.

Alcuni flash:

All'inizio la carezza di un

profumo, inatteso e attraente

Entrando, e in seguito, nel «mistero» c'è

come un momento sofferto, un piccolo dolore lancinante che ben

presto scompare

Poi, tutto sembra «galleggiare nell'aria»

Al termine, in modo molto sommesso, allude forse ad una vittoria

celebrata molto sullo sfondo: un lontano squillo di corni.

1

1

Un commentatore di questo brano, Vladimir

Jankélévitch, dice:

«I suoni e i profumi sono travolti nella

vertigine di un languido naufragio e nello stordimento

dell'estasi».

Restiamo allora sulla soglia lasciandoci raggiungere dal

profumo del mistero, lasciandoci conquistare dalla magia di

questo brano, che è fatto di chiazze sonore, di ventate di

profumo che si spandono e si spengono, di armonie che continuano

a rincorrersi.

Però vi invito a non essere solo spettatori ma a diventare

protagonisti proponendovi un ascolto attivo. Occorre quindi che

ci chiediamo: cos'è per noi la soglia?

Sappiamo che la soglia, per tanti, è il dolore, la fatica,

l'indifferenza della gente, le difficoltà che la vita ci

presenta.

Proviamo allora, mentre ascoltiamo questo brano, a porci la

domanda: qual è la mia soglia? In questo momento, su quale

soglia la mia vita si protende?

Per introdurci in questa ricerca, ricordiamo l'esperienza che

Gesù stesso ha fatto di questa soglia:

«Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli

Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse

loro: "Pregate, per non entrare in tentazione". Poi si

allontanò da loro quasi un tiro di sasso e,

inginocchiatosi, pregava: "Padre, se vuoi, allontana da me questo

calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà".

Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda

all'angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore

diventò come gocce di sangue che cadevano a terra»

(Luca 22, 39-44).

Ascolto musicale:

Claude Debussy (1862-1918), Preludio n. 4,

Primo Libro ( ... «Les sons et les parfums tournent dans

l'air du soir» Ch. Baudelaire). Tutti i brani musicali ai

quali si fa riferimento in questo testo sono incisi da Carlo

José Seno in «Oltre la soglia… il

mistero» (Distribuzione Città Nuova Nord -CD e

musicassette).

Nel mistero del dolore: l'angoscia

Ciascuno di noi ha dato un nome alla propria soglia.

Per Gesù la «soglia» era quella della Passione

e della Croce.

Per me ha avuto molti nomi: non capire per tanti anni il senso

della vita; non capire più dove dovevo andare; il buio; il

fallimento - qualche volta - in campo pianistico; la fatica di

capire - diventato prete - cosa dovevo fare; la sofferenza.

E sicuramente per ciascuno di noi questa «soglia» ha

oggi molte espressioni diverse.

Varchiamo ora la «soglia» ed entriamo nel

«Mistero», tenendo presenti le parole ben precise del

cardinale Martini nella sua lettera pastorale Ripartiamo da

Dio.

«Occorre misurarsi con l'Oltre, su quel

Mistero assoluto che ci intimorisce e ci attrae, di cui dolore e

morte sono come sentinelle» 2.

Ci può venire in aiuto un musicista di

straordinaria sensibilità, che ha vissuto profondamente

l'essere in questo modo «oltre la soglia» e dentro il

mistero del dolore: Fryderyk Chopin.

Chopin cerca di dirci questa esperienza con il suo modo autentico

e ricco di sottintesi (lui stesso diceva che non c'è nulla

di più odioso di una musica priva di sottintesi).

Cerchiamo di comprendere ciò che vuole dire questo

personaggio dall'animo trasparente, che sapeva raccontarsi con

grande intensità ed anche con un certo pudore.

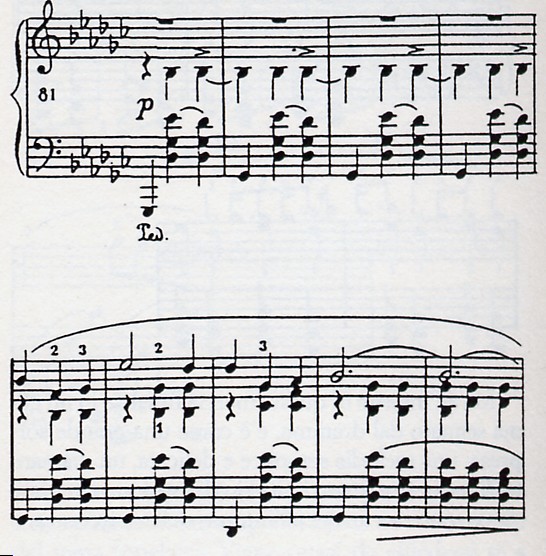

Nella sua Seconda Sonata - conosciuta come Sonata della

«Marcia funebre» a causa del terzo movimento - la

nota dominante è il tema del dolore e della morte, ma con

una caratteristica particolare: sono sempre abitati dalla

speranza.

Alcuni flash:

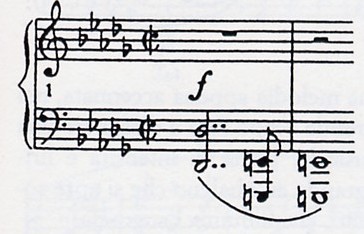

Tutta la sonata è il

racconto di un dramma, che già all'inizio si apre con

tutte le sue caratteristiche sofferte. E' come un abisso che si

spalanca davanti al nostro sguardo, (a).

Il tema principale è piano, agitato e cresce a poco a poco

di intensità; è ansimante, parla di un fermento, di

un brivido interiore e si arresta su due accordi secchi, (b).

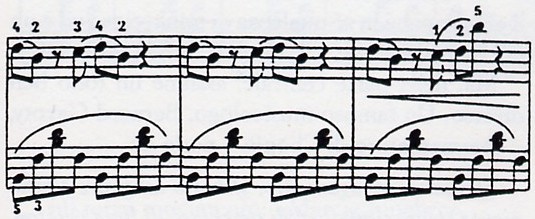

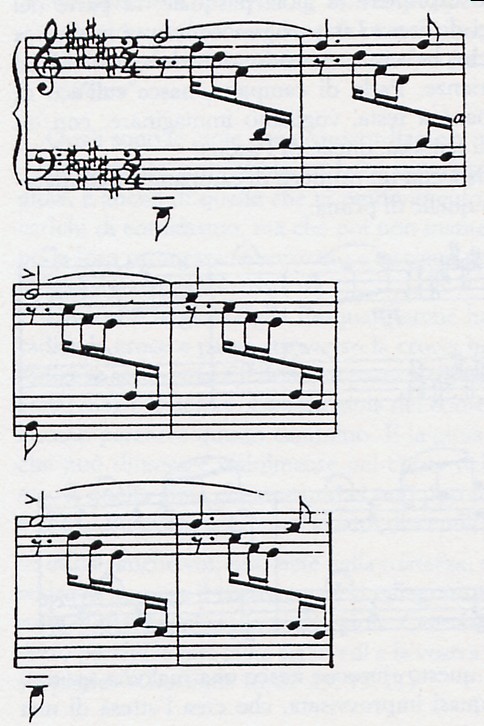

(a) Grave

(b) Agitato

Cede, poi, spazio al secondo tema: alla gratificazione, alla

parola che rassicura, alla consolazione in questa angoscia.

All'inizio è una melodia appena accennata, ma a poco a

poco prende corpo fino a disegnare una grande frase musicale,

piena di intensità e lirismo... come un grande arcobaleno

che si apre sopra occhi sofferenti, che illumina l'angoscia.

Il secondo movimento ha caratteristiche simili al primo: ha in

sé qualcosa di minaccioso ed è un po'

ossessionante.

Ma, nella parte centrale, assume un tono ben diverso. Un famoso

musicologo, Bernard Gavoty, - commentatore di Chopin - parla

di:

«precario appagamento, sfibrato languore tipicamente

slavo, simbolico di un chiaro di luna velato».

Struggente nostalgia, parole dette in tono minore, con un

po' di riserbo; un desiderio di consolazione che penetra poco

alla volta.

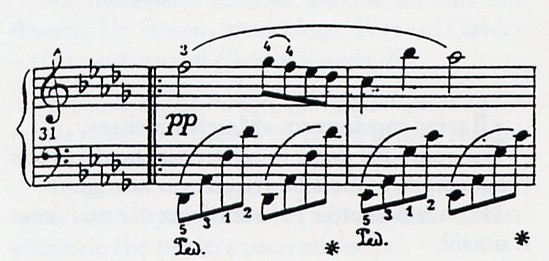

Il terzo movimento: «Marcia funebre».

E’ il punto nel quale le caratteristiche del brano vengono

poste fino all'estremo.

Da un lato infatti è l'eco stilizzata di tutti i dolori

umani.

Ma all'interno di questa marcia funebre in un clima segnato dal

dramma, c'è come una grande sorpresa: una melodia semplice

e delicata, un diamante di pace! Come un desiderio di respirare e

trovare vita e speranza anche all'interno della sofferenza.

La cosa curiosa è che questa parte centrale è

straordinariamente ampia (48 battute contro le 60 del tema

funebre). Viene quasi da chiedersi se a Chopin stia più a

cuore dire il dolore o dire la speranza all'interno del dolore.

Non siamo certo autorizzati a parlare di presagio di

risurrezione, di lettura cristiana della morte: ci accontentiamo

di sentirne il profumo. Chopin, come sappiamo, non coltivò

la fede dell'infanzia che la madre gli aveva trasmessa. La

speranza di Chopin avrebbe avuto solo più tardi un nome e

un volto preciso: un suo caro amico prete, Aleksandr Jelowicki,

che in punto di morte lo confesserà.

Il quarto movimento è un brano molto innovativo e

straordinario. Le tonalità si succedono con un andamento

così allucinato e imprevedibile che non si può

parlare propriamente di tonalità. Come diceva Alfred

Cortot, il grande interprete di Chopin, assomiglia al

«turbine gelido del vento sulle tombe».

Ascolto musicale:

Fryderyk Chopin (1810-1849): Sonata n. 2 in si bemolle minore,

op. 35 «Marcia funebre»

- Grave - Doppio movimento;

- Scherzo - Più lento - Tempo I;

- Marche funèbre: Lento;

- Finale: Presto.

Nel mistero dei dolore: l'abbandono

C'è un elemento comune a questo essere

«oltre la soglia», a questo essere nel mistero del

dolore: il fatto che ciascuno si scopre solo. Sì, gli

altri esistono, ma sembra che siano incapaci di riempire il

vuoto.

Dentro questa realtà si fa strada una domanda: Dio

dov'è? Dov'è mentre io soffro? Ci ama così

tanto... ed è assente in un momento come questo? Che

risposta ha da dare al dolore dell'uomo?

Sono interrogativi penetranti per chi soffre e, soprattutto, se

ci mettiamo di fronte al dolore innocente; domande che emergono

in modo molto drammatico in un brano famoso di Elie Diesel, che

sembra offrire una risposta folgorante:

«Un bambino dal volto fine e bello,

incredibile in quel campo. Aveva il volto di un angelo infelice.

Le SS lo condannarono a morte assieme a due detenuti presso i

quali erano state scoperte altre armi.

Un giorno che tornavamo dal lavoro vedemmo tre forche drizzate

sul piazzale dell'appello: tre corvi neri. Tre condannati

incatenati e fra loro il piccolo ragazzo, l'angelo dagli occhi

tristi.

Le SS sembravano più preoccupate, più inquiete del

solito. Impiccare un ragazzo davanti a migliaia di spettatori non

era un affare da poco. I tre condannati salirono insieme sulle

loro seggiole.

- Dov'è il buon Dio? Dov'è - domandò

qualcuno dietro me.

Ad un cenno del capo del campo le tre seggiole vennero tolte.

Dietro di me udii il solito uomo domandare:

- Dov'è dunque Dio?

E io sentivo in me una voce che gli rispondeva:

Dov'è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca

... » 3.

Ecco dov'è Dio quando l'uomo soffre: è appeso

lì, ad una croce.

Dio non guarda il dolore dell'uomo da spettatore cinico e

disinteressato: Dio ha conosciuto fino in fondo cosa vuol dire

soffrire. Fermiamoci a fissare il nostro sguardo sulla croce e

guardiamo così al centro del Mistero: Dio che per amore si

spoglia di tutto e condivide così il dolore di ciascun

uomo. Gesù ha vissuto questi momenti terribili culminati

con la sensazione di abbandono:

«Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio

su tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran

voce: "Eli, Eli, lemà sabactàni?", che significa:

"Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?". Udendo

questo, alcuni dei presenti dicevano: "Costui chiama Elia". E

subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di

aceto, la fissò su una canna e così gli dava da

bere. Gli altri dicevano: "Lascia, vediamo se viene Elia a

salvarlo! ". E Gesù, emesso un alto grido,

spirò» (Matteo 27,45-50).

Anche lui non ha sentito il Padre - cosa quasi impossibile da

dire -, ed è stato come «senza Dio» in quel

momento: è il crocifisso anche degli atei. Ha voluto

conoscere la sofferenza dell'uomo in tutte le sue sfumature,

abbracciandole tutte quante in sé, perché nessuno

possa più prendersela con Dio e dire: il mio dolore

è sconosciuto al cuore di Dio.

Quindi, ogni volta che soffriamo partecipiamo a quel dolore

abissale, immenso e incalcolabile che è quello provato dal

cuore del Figlio di Dio.

Cambia cosi il nostro modo di guardare a Dio: non è

assente, ma ci ha talmente amato da voler condividere anche

questo dolore; è il momento in cui ci ha amato di

più.

Il cammino è personale: è vostro, è mio,

è degli autori che ascoltiamo, è di Gesù

stesso. Camminiamo insieme: io con voi, noi con Gesù

attraverso la musica.

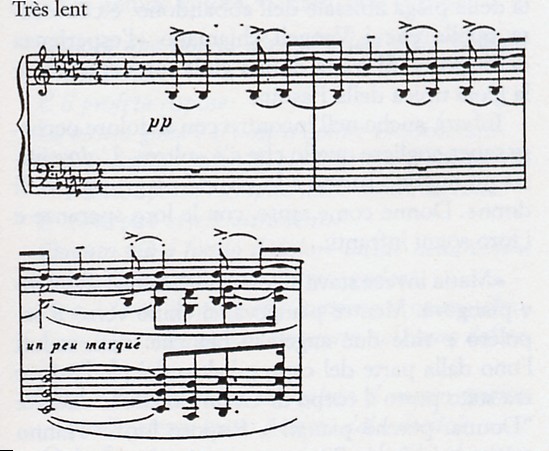

Il brano di Ravel che vi propongo, ha ininterrottamente sullo

sfondo un rintocco di campane: proviamo ad immaginare quelle del

Venerdì Santo.

Da questi rintocchi emerge una melodia intensa e

sofferta, che sembra esprimere bene questa

piaga interiore dell'abbandono di Gesù e di tutta

l'umanità che si interroga di fronte al dolore.

Ascolto musicale:

Maurice Ravel (1875-1937): Le gibet (Il patibolo), da

«Gaspard de la nuit».

Pasqua è gioia

Non vogliamo fermarci, ma andare sempre

«oltre», per arrivare a cogliere ciò che

c'è anche al di là della piaga abissale

dell'abbandono, e conoscere quella che i Vangeli chiamano

«l'esperienza della gioia». Si tratta di una gioia

tutta speciale: è la gioia tipica della Pasqua.

Infatti, anche nell'incontro con il dolore occorre saper cogliere

quello che c'è «oltre». L'oltre inizia un

mattino presto e lo vivono un gruppetto di donne. Donne come

tante, con le loro speranze e i loro sogni infranti:

«Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e

piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e

vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del

capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di

Gesù. Ed essi le dissero: Donna perché piangi?".

Rispose loro: "Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo

hanno posto". Detto questo, si voltò indietro e vide

Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era

Gesù.

Le disse Gesù: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?".

Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse:

"Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io

andrò a prenderlo". Gesù le disse: "Maria! ". Essa

allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico:

"Rabbunì! ", che significa: Maestro! »

(Giovanni 20,11-16).

Ecco la gioia di Maria nel riconoscere Gesù. Una gioia che

non si sarebbe mai aspettata. Una gioia dentro il dolore e la

sofferenza.

Che cos'è questa gioia che nasce da una lacrima? Un grande

autore, Gibran, così. scrive:

«Allora una donna disse: Parlaci della

Gioia e del Dolore.

E il profeta rispose:

La vostra gioia è il vostro dolore smascherato.

E’ il medesimo pozzo da cui proviene il vostro riso:

è stato spesso riempito dalle vostre lacrime.

E come può essere altrimenti?

Quanto più a fondo il dolore incide nella vostra vita,

tanta più gioia potrete godere.

Non è forse il calice che contiene il vostro vino, quello

stesso calice temperato nel forno del vasaio?

Non è forse il liuto che calma il vostro spirito, quello

stesso legno scavato dal coltello?

Quando siete tristi, guardate in fondo al vostro cuore e capirete

che in realtà state piangendo per ciò che

già prima fu una vostra gioia.

In verità voi siete come bilance oscillanti fra il dolore

e la gioia.

Solo quando siete vuoti siete fermi e ben bilanciati.

Ma quando il tesoriere vi solleva per pesare il suo oro e il suo

argento, la vostra gioia ed il vostro dolore sono obbligati a

salire o a scendere» 4.

Quali sono le gioie che noi ricordiamo?

Certamente tutti abbiamo fatto esperienze di gioie, e anche di

quelle che ci rendono euforici e carichi di entusiasmo, ma che

poi non mantengono la loro promessa: svaniscono e lasciano

soltanto nostalgia, o anche tristezza.

Diversa è la gioia della Pasqua, perché ha alla

radice la croce e passa attraverso la croce; ha alla radice la

sofferenza e il dolore e passa attraverso la sofferenza e il

dolore. La vera gioia del cuore dell'uomo percorre questo

cammino. E’ la gioia vera che può dimorare

stabilmente nel cuore dell'uomo. E' quella gioia che nessuno ci

può portare via e che Gesù aveva promesso ai suoi

discepoli:

«Così, anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi

vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e

nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Questo vi ho

detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia

piena» (Giovanni 16,22-23; 15, 11).

Si fa l'esperienza delle lacrime di gioia, il piangere di gioia.

E' capitato anche a me, quando ho detto il mio

«sì» a Gesù.

Il brano musicale che vi propongo può in certo modo

esprimere la gioia pasquale; fa parte dei viaggi di Franz Liszt,

che racconta poi in musica ciò che ha visto, facendo

rivivere emozioni ed esperienze. Parla di campane, nasce sull'eco

di campane a festa, vogliamo immaginare, con un po' di fantasia,

quelle di Pasqua.

Inizia con un rintocco di campane - ben diverse da quelle di

prima:

Su questo rintocco nasce una melodia spontanea,

quasi improvvisata, che crea l'attesa di una gioia piena.

Questa parte introduttiva sfocia finalmente in un'ampia

melodia:

Cantabile con moto

quasi un canto eterno che cresce d'intensità:

come avviene per la gioia della Pasqua, che entra sempre

più nel cuore, fino ad esplodere in un'esultanza

incontenibile. Raggiunto poi il punto culminante riappare presto

il rintocco delle campane iniziali... L'eco lontana dalla quale

tutto è nato e da cui la gioia ha preso forma.

Ascolto musicale:

Franz Liszt (1811-1886): Le campane di Ginevra (Notturno); da

«Anni di pellegrinaggio» - Primo anno: Svizzera.

Pasqua è vita

Andando «oltre» abbiamo quindi colto

questa mistero di gioia che è anche mistero di vita, la

vita invincibile, quella che ribalta la pietra del sepolcro,

quella che è più forte di ogni morte. Parlando

della Pasqua infatti, parliamo soprattutto di vita. L'esperienza

di Gesù è stata esperienza di vita; e non è

stata solo un'esperienza sua, ma può esser anche nostra.

Come accadde ad un'altra donna, la samaritana:

«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma

chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai

più sete, anzi, l'acqua che io gli darò

diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la

vita eterna» (Giovanni 4, 13 -14).

Acqua viva che è nel cuore del credente, sorgente

d'acqua che zampilla; qualcosa di fresco e di nuovo che è

capace di trasformare ogni uomo.

Anch'io dopo aver detto quel «sì» tra le

lacrime ho trovato questa vita nella gioia di seguire

Gesù, pure in mezzo a tutte le fatiche in questo dire

«sì» ogni giorno all'amore di Dio.

E per noi? Esiste l'esperienza della vita? Possiamo dire che

c'è vita piena oggi per noi?

Ascoltiamo la testimonianza di un uomo, Antonio Savasta, che ha

visto cambiare la sua vita, perché qualcuno gli ha messo

nel cuore un seme di vita nuova, di una vita capace di amare e di

perdonare anche quando spira la violenza:

«Nei giorni del sequestro suo marito era

come lei lo descriveva: pacato, pieno di fede, incapace di

odiarci e con una dignità altissima. Lo so, signora,

questo non le restituirà molto, ma sappia che dentro di me

ha vinto la parola che portava suo marito.

L'ha vinta contro tutti coloro che ancora oggi non capiscono.

Anche in quei momenti suo marito ha dato amore, è stato un

seme così potente che neanche io che ci lottavo contro

sono riuscito a estinguere dentro di me. Questo è un fiore

che voglio coltivare per poter essere io a donarlo. Se non ci

foste stati voi, io sarei ancora perso nel deserto. Spero

soltanto di colmare questo vuoto restituendo e insegnando ad

altri quello che voi avete dato e insegnato a me» 5.

«Questo è un fiore che voglio coltivare per poter

essere io a donarlo»... E’ il seme della vita

nuova.

Franz Liszt, con un suo brano famoso, spero ci aiuterà a

comprendere meglio.

Tutta questa composizione è giocata sull'acqua. La sua

caratteristica preziosa è che la melodia continua a

scintillare, come riverberata da piccole onde.

La melodia è semplice, ma quest'acqua che gorgoglia,

scorre e vibra la rende bellissima.

E’ segno di vita nuova riempita da uno sguardo

diverso, da una luce diversa, come quella della Pasqua.

Ascolto musicale:

Franz Liszt: Les jeux d'eaux à la villa d'Este (I giochi

d'acqua alla villa d'Este); da «Anni di

pellegrinaggio» - Terzo anno.

Pasqua è danza

Come è possibile dire sempre di sì

perché sia sempre «gioia»? Come fare per

cercare e incontrare sempre il Risorto come Maria di Magdala?

Madeleine Delbrél parlandoci della vita cristiana ci

regala un'immagine splendida e dice che la vita è come una

danza, «Il ballo dell'obbedienza»:

«Se noi fossimo contenti di te, Signore,

Non potremmo resistere

A questo bisogno di danzare che irrompe nel mondo,

E indovineremmo facilmente

Quale danza ti piace farci danzare

Facendo i passi che la tua Provvidenza ha segnato.

Lascia che noi inventiamo qualcosa

Per essere gente allegra che danza la propria vita con te.

Per essere un buon danzatore,

con te come con tutti,

non occorre sapere dove la danza conduce.

Basta seguire,

Essere gioioso,

Essere leggero,

E soprattutto non essere rigido,

Non occorre chiederti spiegazioni

Sui passi che ti piace segnare.

Bisogna essere come un prolungamento,

Vivo e agile, di te.

Ma noi dimentichiamo la musica del tuo Spirito,

E facciamo della nostra vita un esercizio di ginnastica:

Dimentichiamo che fra le tue braccia la vita è danza,

Che la tua Santa Volontà

E’ di un'inconcepibile fantasia,

E che non c'è monotonia e noia

Se non per le anime vecchie,

Tappezzeria

Nel ballo di gioia che è il tuo amore.

Signore, vieni ad invitarci.

Se certe melodie sono spesso in minore, non ti diremo

Che sono tristi:

Se altre ci fanno un poco ansimare, non ti diremo

Che sono logoranti.

E se qualcuno per strada ci urta, gli sorrideremo:

Anche questo è danza.

Signore, insegnaci il posto

che tiene, nel romanzo eterno

avviato fra te e noi,

il ballo della nostra obbedienza.

Facci vivere la nostra vita

Come un ballo,

Come una danza,

Fra le braccia della tua grazia,

Nella musica che riempie l'universo d'amore.

Signore, vieni ad invitarci» 6.

Anche per me è stato così. Quando sono

entrato in seminario pensavo che avrei dovuto lasciare per sempre

alle spalle il pianoforte. Poi l'Arcivescovo mi ha chiesto di

«fare il prete con il

pianoforte». Danzare per me è stato anche

seguire quest'indicazione ed oggi la vita, per me, è

questa danza: una danza che nasce dall'incontro con un dolore

abbracciato, con un amore trovato; una danza che si trova

«oltre la soglia» nel mistero dell'amore: una danza

piena.

Tutto questo è bene espresso da un brano di Chopin: una

danza vigorosa e precisa; ma non rigida, morbida e flessuosa. E

un brano pieno di brio e di gioia... come quella della

Pasqua.

Ascolto musicale:

Fryderyk Chopin: Polacca in la bemolle maggiore op. 53

(«Eroica»).

Conclusione

«Oltre la soglia... il mistero»...

Abbiamo incontrato quella soglia; visto il volto che questa

soglia ha per ciascuno di noi; siamo andati «oltre»

per cogliere il mistero di vita, di gioia e di danza; per

cogliere il mistero dell'amore di Dio che solo può

riempire il nostro cuore, ben sapendo che quando si entra nel

Mistero possiamo cogliere certe cose, ma la maggior parte di esse

rimane ancora da scoprire.

Mi piacerebbe, a questo punto, invitare idealmente sul

palcoscenico una donna che ha conosciuto più di chiunque

altro il Mistero e questo abitare il Mistero del dolore e della

gioia; una donna che ha fatto di questo Mistero il senso della

sua vita, in modo pieno e straordinario: è Maria, la madre

di Gesù.

Lei ha gioito, vissuto e danzato nell'incontro con il

Mistero.

Concludiamo, allora, con l'Ave Maria di Schubert, preceduta da

una preghiera scritta da un grande Vescovo e grande poeta: Tonino

Bello.

«Santa Maria, donna che ben conosci la

danza,

ma anche donna che ben conosce il patire,

aiutaci a capire che il dolore non è l'ultima spiaggia

dell'uomo.

Non osiamo chiederti

né il dono dell'anestesia

né l'esenzione dalle tasse dell'amarezza.

Ti preghiamo solo che

nel momento della prova,

ci preservi dal pianto dei disperati.

Santa Maria, donna che ben conosci la danza,

facci capire che

la festa è l'ultima vocazione dell'uomo.

Accresci, pertanto, le nostre riserve di coraggio.

Raddoppia le nostre provviste di amore.

Alimentaci le lampade della speranza.

E fa che nelle frequenti carestie di felicità

che contrassegnano i nostri giorni, non smettiamo di attendere

con fede colui

che verrà finalmente a

«mutare il lamento in danza

e la veste di sacco in abito di gioia»

(Salmo 30,12)7.

Ascolto musicale:

Franz Schubert (1797-1828) - Franz Liszt: Ave Maria.

NOTE:

1 RAINER MARIA RILKE, IX

Elegia duinese, Einaudi, Torino 1978, pp. 56-57.

2CARLO MARIA MARTINI,

Ripartiamo da Dio, Centro Ambrosiano 1995, n. 5.

3ELIE WIESEL, La

notte, La Giuntina, Firenze 1980, pp. 65-67 passim

4KAMIL GIBRAN, Il Profeta,

Bompiani, Milano 1990, pp. 41-43 passim.

5ANTONIO SAVASTA,

(ex-brigatista), Testimonianza che scrisse alla moglie di Pino

Taliercio, assassinato nel 1981.

6MADELEINE DELBREL, Noi

delle strade, Gribaudi, Torino, pp. 86-89 passim

7TONINO BELLO, Maria

donna dei nostri giorni, Paoline, Cinisello Balsamo 1993, pp.

88-89 passim.

RISONANZE SU UN ASCOLTATORE

Non capisco molto di musica, ma quanto mi piace

ascoltarla e con quei suoni belli quanto incomprensibili

dialogare stando sulla soglia tra rivelato e suggerito.

La musica è linguaggio; è messaggio solo suggerito

non perché non compreso fino in fondo, ma proprio

perché compreso a un livello non raggiungibile

razionalmente e per questo restituito nel codice intuitivo delle

note musicali. La musica è un messaggio che continua ad

essere tramandato pur restando inespresso in termini logici;

è il passaggio sottocutaneo dell'intelletto.

Sono andato ad ascoltare (non a sentire) il concert di don Carlo

cercando di essere come una brocca vuota e mentre la musica mi si

versava dentro, la brocca - che ero io in quel momento- ha dato

la sua forma al nuovo contenuto dando vita al messaggio intuitivo

e detto sottovoce, che ho subito trascritto in tempo reale. Se

conoscessi la grammatica della musica ne sarebbe nata una melodia

nuova; ma così non è e ho dovuto fissare

l'intuizione in un altro linguaggio: quello più incerto e

zoppicante della poesia.

Questo è il sedimento poetico - anch'esso intuitivo e solo

suggerito - del messaggio musicale; la coagulazione del fluire

movimentato delle note misteriose in secche parole quotidiane, ma

- di nuovo - il messaggio vuole essere lo stesso.

Come avvolti

dalle spirali di profumi

sovrapposti

come ricordi

evocati

come il rincorrersi

affannoso

della memoria

che vede terra

infine

-una delle terre possibili -

come una morte cantata

un diamante di dolore cristallizzato dagli sconvolgimenti della

terra

pace di pianura

ma poi si è vivi

e presi

nella tempesta

i gorghi congelati dell'animo

sulla soglia del dolore

la tempesta del mistero

«uomini di poca fede

di cosa avete paura

si calmano i venti,

si calmano le acque

si calmino in voi.

Io sono la resurrezione

e l'amore»

la gioia è ciclico annuncio

sempre nuova luce irrompe

sulla soglia quotidiana del dolore

come in un fiume

l'acqua

che è

sempre lo stesso fiume

e va col suo dolore

dove non sa

come una danza.

Giovanni Gabardini

![]()